一石激起千層浪。

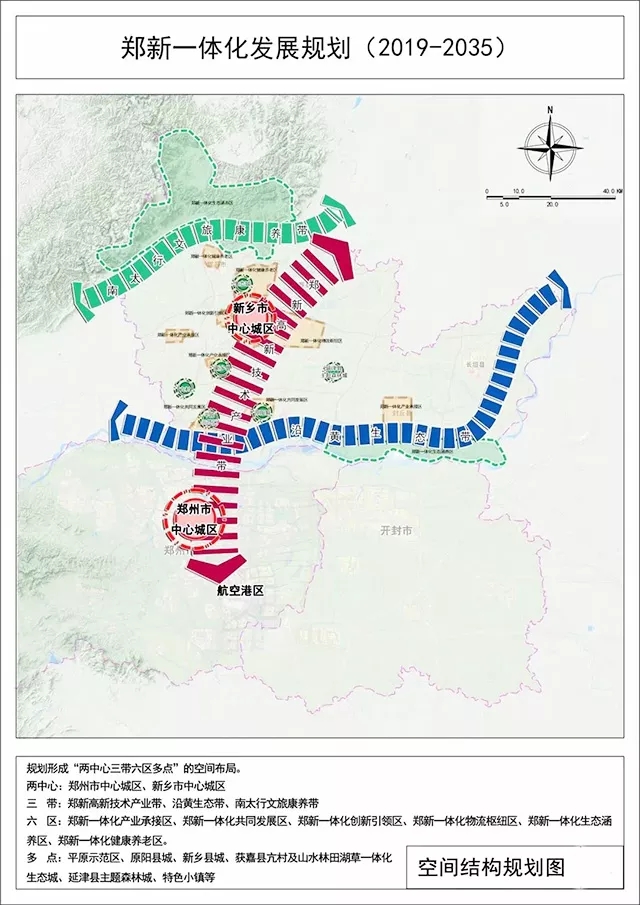

10月25日,河南省中原城市群建設工作領導小組辦公室印發了《鄭新一體化發展規劃(2019—2035年)》,明確了未來一個時期鄭新一體化發展的總體布局和發展策略。

此前在9月6日,河南省人民政府網站政策解讀欄發布了一篇《把黃河變內河 加快鄭州大都市區建設》的文章,引發外界強烈關注。

文中明確指出,鄭州要成為名副其實的國家中心城市,就要利用沿黃優勢,努力把黃河變成大鄭州的內河,優化市域空間格局,擴大發展空間,帶動中原城市群綠色發展,讓黃河、嵩山的綠水青山成為河南的底色和亮點。

如今,身為國家中心城市的鄭州,為什么在此時千方百計要“跨河”?

進入“黃河時代”又能給鄭州帶來什么?

▲10月16日,被譽為“黃河第一跨”的官渡黃河大橋建成通車

鄭州的“煩惱”

2018年的鄭州,光環璀璨奪目:常住人口突破1000萬人,經濟總量突破1萬億元,人均 GDP

突破10萬元,成為北方第四個進入萬億俱樂部的城市。一時間,鄭州登上了各大媒體的頭條。

但熱鬧的頭條之下,鄭州也有著自己的“煩惱”,集中體現在“首位度不高”和“發展不協調”上。

先看首位度,鄭州亟需拓展空間。

與珠三角、長三角、長江中游、成渝等國家級城市群首位城市比較,鄭州在發揮中原城市群首位城市的輻射帶動力方面還存在明顯短板。2018年鄭州經濟總量僅為廣州、上海、武漢、成都的43.48%、30.58%、67.57%、65.36%;與武漢、長沙等省會城市相比,2018年鄭州經濟首位度僅為20.8%,分別低于武漢、長沙16和10.8個百分點,中心城市帶動能力相對滯后。

在產業競爭力上,鄭州資源型產業占比長期維持在40%以上。2018年,鄭州第三產業占經濟總量比重為54.67%,較杭州(63.9%)、西安(61.9%)、南京(61%)有明顯差距。

工業上,鄭州規模以上工業企業毛利率較低,總體處于全球價值鏈低端,缺乏在產業鏈中具有較高話語權的龍頭企業;出口結構單一,主要依靠富士康帶動。

鄭州科教創新資源薄弱,國家及部屬重點院校和高層次科研機構較少、高層次人才培養能力薄弱,綜合承載力不足。

更為關鍵的是,在國家支持建設的國家中心城市中,鄭州區域面積最小,約為成都(14312平方公里)的一半,環境容量趨于飽和,人均水資源占有量不足全國平均水平的十分之一,在全國74個城市空氣質量排名中靠后,生態建設相對滯后,環境承載力薄弱。

再看區域格局,亟需推動區域協調發展。

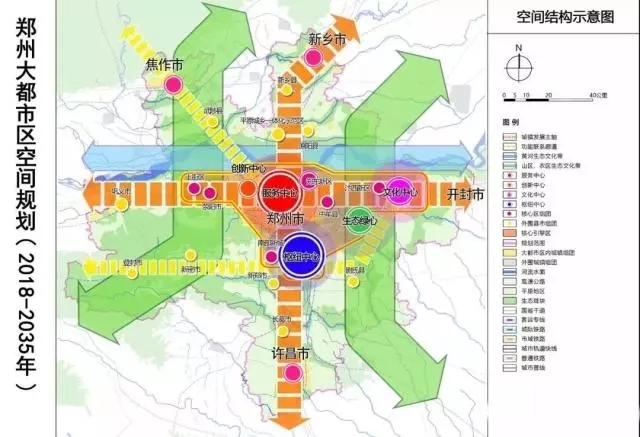

目前,鄭州東、南、西三個板塊分別有鄭東新區、航空港區、西部新城等戰略支點,均有明確的定位與發展載體,而鄭州北部尚無明確的發展載體支撐,經濟發展相對滯后,存在“鄭北缺失”的尷尬現象;同時新鄉、焦作沿黃地區社會經濟發展也相對后發,這為打造“大鄭北”板塊,推動鄭州跨河發展,提供了契機。

在此背景下,圍繞鄭州建設國家中心城市的總體目標,以鄭焦、鄭新融合為契機,以推動鄭州跨河為突破口,充分發揮區位優勢、產業優勢、生態優勢和資源優勢,加快推進“大鄭北”與鄭州、新鄉、焦作的交通對接、產業對接、生態對接和公共服務對接,構建現代化新城區,推動鄭州大都市區深度融合,既是破解鄭州發展空間不足、沿黃區域發展不平衡等問題的關鍵,更是推動鄭州大都市區融合發展的現實選擇。

跨河發展,解決“鄭北缺失”問題,有利于發揮中原城市群首位城市鄭州的輻射帶動力,進而推動國家中心城市建設目標的順利實現。

最后從先行城市的跨河經驗來看。

在黃河中下游,濟南先行一步,早在2014年就已明確提出,“要將黃河以北納入濟南中心城區”,堅持產城融合、以產為主,變“跨河”發展為“攜河”發展,進一步拉開城市發展框架。

在國內,大規模的跨江跨河發展始于20世紀90年代,如上海跨黃浦江、天津跨海河、

廣州跨珠江、蘭州跨黃河等。在長江流域中下游,南京、杭州都提出了跨江聯動發展,進入“擁江”時代,擴大中心城市的引領帶動作用。

鄭州“補課”

一個城市的地位和作用,很大程度上取決于城市的影響力和綜合競爭力。

從城市發展經驗來看,中心城市作為核心增長極,至少應當具有三個基本功能:產業升級的龍頭、以現代服務業為基礎的資源配置中心和對外開放的“節點”。目前來看,鄭州還存在一定的不足,跨河發展恰好成為“補課”的重要抓手。

鄭州地處國家“兩橫三縱”城鎮化戰略格局中陸橋通道和京哈京廣通道交匯處,是中原城市群核心城市。

但鄭州經濟首位度不高,高端要素資源集聚力不強,區域輻射帶動作用發揮不足。加快推動鄭州“跨河”發展,有利于加快產業轉型升級,推動鄭州提升綜合經濟實力,補齊創新發展和高端功能短板。

當前,鄭州正處于工業化、城鎮化加速發展階段,擁有鄭東新區、鄭汴一體化、鄭洛新自主創新示范區等戰略平臺,人力資源豐富,市場空間廣闊,發展潛力巨大。推動鄭州“跨河發展”,有利于鄭州整合資源和政策,將人力資源、市場空間、功能平臺等優勢轉化為發展新動能。

同時,鄭州作為新亞歐大陸橋經濟走廊主要節點城市,是我國重要綜合交通樞紐、商貿物流中心和內陸進出口大市,具有打造內陸開放型經濟高地的先天優勢,但鄭州開放水平不高、窗口作用不強。推動鄭州“跨河發展”,有利于鄭州依托自由貿易試驗區、航空港經濟綜合實驗區等優勢,吸引優勢資源匯聚,推動對內對外開放聯動,不斷拓展開放發展新空間。

從區域聯動發展來看,“大鄭北”板塊是新亞歐大陸橋的重要組成部分,推進鄭州“跨河發展”,是強化鄭州在絲綢之路經濟帶中重要節點作用的關鍵途徑。

鄭焦(焦作)、鄭新(新鄉)沿線地區是絲綢之路經濟帶工業化發展基礎相對較好的區域,已初步形成了汽車及零部件、現代化工、食品產業等為主導的工業產業體系,為絲綢之路經濟帶經貿合作、技術合作和產業合作提供了重要支撐。

高成長性服務業是現階段經濟發展的主要增長點,也是經濟結構調整的重要著力點。加快鄭州“跨河發展”,以云臺山、太極拳、沿黃生態旅游帶等為依托,推進生態文化旅游業發展,打造鄭州大都市區的“后花園”和國內一流的旅游目的地,將有望成為鄭州高成長性服務業新增長極。

在鄭州,鄭東新區與航空港區已成為發展高成長性服務業的兩大名片,鄭東新區總部經濟與金融業初具規模,航空港區國際物流、電子商務發展迅速。

鄭焦、鄭新沿黃旅游生態帶的快速發展,有效支撐鄭州高成長性服務業發展,從區域形態上形成“一心兩翼”的發展格局,從產業體系上形成金融、總部經濟、航空物流、生態文化旅游協同發展的局面。

資源要素如何“跨”

鄭州聯合新鄉、焦作,在鄭州大都市區框架內,打造“大鄭北”板塊,實現“跨河發展”,本質上屬于跨行政區域的融合發展創新,需要秉承“合作、聯動、協調、共贏”的理念。推動鄭焦、鄭新深度融合,在地理空間上“跨河”的同時,更要實現資源要素的“跨河”。

首當其沖是統籌謀劃區域融合發展。

以推動鄭新、鄭焦融合為契機,謀劃鄭州跨河發展,科學認識“大鄭北”板塊在鄭州大都市區建設中的重要性、緊迫性和特殊性,站在推動城市科學發展和區域協同發展的全局和戰略高度,全面審視和謀劃大鄭北發展的突破口、切入點和抓手,深刻認識充分發揮各板塊功能的戰略意義和現實要求,圍繞各板塊主體功能,積極培育新的增長點,推動大鄭北各區域融合發展。

第二是協同發展,基礎設施先行。

以鄭州大都市區建設過程中推動鄭新、鄭焦融合發展為契機,按照統籌規劃、合理布局、共建共享、互利共贏的原則,以重大項目為抓手,發揮交通基礎設施建設的先導作用,加快推進大鄭北區域能源、水利、信息等基礎設施建設,著力提升基礎設施互聯互通能力,共同建設布局合理、功能配套、安全高效的現代基礎設施體系,夯實“大鄭北”發展的現實基礎。

第三是協同推進產業分工協作。

充分發揮“大鄭北”各板塊比較優勢,建立產業協同發展機制,建立健全產業轉移推進機制和利益協調機制,搭建產業合作平臺,共建產業集聚區,逐步統一土地、環保等政策,推動產業跨區域布局,以共建產業合作平臺為重點,促進板塊間產業協作配套、鼓勵企業跨區域重組聯合,構建橫向錯位發展、縱向協作分工的“大鄭北”區域產業分工協作體系。

第四是協同共享基本公共服務。

秉承均衡共享理念,以保障和改善民生為重點,強化“大鄭北”區域公共服務交流合作,合理優化配置公共服務資源,建立健全資源要素優化配置、共建共享、流轉順暢、協助管理的社會公共事務管理機制,加快推進區域教育、文化、醫療和社會保障等基本公共服務的一體化建設,推進基本公共服務同城化、均等化。

最后是協同共創區域生態環境。

建立健全“大鄭北”區域生態環境保護合作機制、環境污染聯防聯治機制、區域生態補償機制、區域生態環境監測信息共享機制,嚴格按照主體功能定位進行生態一體化建設,加強生態環境綜合治理,推動區域綠色化發展,共建天藍、地綠、水清的生態文明家園。