“新基建給我們帶來千載難逢的重大機遇!”合肥市發改委主任朱勝利告訴《決策》。面對一場新的“盛宴”,其興奮之情溢于言表。而從國家發改委最新的表態來看,新基建大規模實施已經箭在弦上。

今年初,合肥市第一時間敏感地把握了政策機遇,在全國率先建立新基建項目庫。截至3月19日,該項目庫已謀劃新基建項目159個,總投資額達3168億元。一旦中央著手推動新基建,這些項目即可向上申報并付諸實施。

春江水暖鴨先知。一些創新度較高的發達地區和中心城市,諸如南京、合肥、成都,以及山東、河南等地都已摩拳擦掌,早早開始謀篇布局。一場圍繞新基建的區域競爭已然開啟。這場競賽不僅關乎當下,更關乎未來。

新賽道開啟

“新基建”被認為是應對疫情影響、拉動投資的最有效手段,受到媒體和市場的狂熱追捧。從25萬億,到33萬億,再到40萬億,天量的數據不斷躍動于紙上,刺激著人們的眼球,攪動了疫情之下的氣氛。

事實上,這40萬億只是地方每年年初都會發布的常規投資計劃,相比往年并沒有超常規的增長,更不是專門針對新基建的投資計劃。媒體將梳理出來的各地重點項目投資計劃總額,都冠以新基建的名義,讓很多人誤以為又一場“四萬億”盛宴到來。然而,中央此次決策卻頗為謹慎。從地方上看,目前也沒有出現一哄而上的局面。

從各地發布的重點項目分析來看,新基建投資占比一般在30%以內。占比較高如江蘇省,達到了30%左右。按照40萬億來算,即12萬億以內,年度投資則不超過2萬億。有機構根據專項債投向和財政部PPP項目庫分析認為,目前新基建投資占比在15%左右,年度投資規模在1萬億左右。也有專家預測,2020年新基建大概是2萬億—3萬億的規模。

“新基建的盤子到底有多大,目前不好確定。中央政府究竟會拿出多少,還要等全國兩會召開后才能知道。”中國科學技術大學管理學院教授劉志迎分析認為。

雖然新基建規模還難以估量,但毫無疑問,無論規模多大,對于地方上來說都是一次非常大的機遇。因為新基建與傳統基建相比,有很大的區別。傳統基建背后是鋼筋水泥,而新基建的背后是科技創新。傳統“鐵公基”主要解決的是人與物的流通問題,新基建解決的是信息、人才等創新要素的高效流動。

經過多年的基礎設施投資,傳統“鐵公基”粗放型投入的邊際效用持續遞減,而新基建邊際效應巨大。以5G為例,《中國5G經濟報告2020》顯示,5G產業每投入1個單位,將帶動6個單位的經濟產出,溢出效應顯著。此外,5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資,預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

新基建以信息科技為支撐,為數字經濟快速發展奠定了基礎。特別是疫情影響之下,數字經濟發展迅速。對于地方上來說,新基建將是一場關乎數字經濟時代發展高地的競爭。

從具體項目來看,新基建也不是簡單的基礎設施建設,而是搭建未來新產業形成的基礎和平臺。根據南京市發改委的統計測算,南京市目前已梳理出新基建重點項目57個,總投資3670億元。這些新基建項目將帶動183個產業和應用項目,總投資2692億元,新興產業產能會因此提升1000億元左右。新基建的帶動作用可見一斑。

接下來,隨著新基建與產業化應用的同步推進,將推動產業升級與城市競爭力重塑。可以說,新基建為區域未來發展提供了新賽道。

正是看到新基建的戰略價值,一些地方已經在更高層面進行戰略布局。3月11日,成都市政府召開新基建專題研究會議。“成都是在搶抓‘危’中之機,布局新基建下好‘先手棋’。”成都市發改委相關負責人說。3月16日,河南省重點項目辦下發通知,要求全省圍繞新基建等方面再謀劃實施一批重大項目,確保更多項目源源不斷進入國家大盤子。

3月24日,南京市委召開新基建工作專題調度會。市委書記張敬華要求,南京要主動把握機遇,搶抓政策紅利,“機遇稍縱即逝。抓住了,就能乘勢而上;抓不住,就可能錯過發展時機”。

并非“人人都有機會”

在地方躍躍欲試的同時,國家有關部委卻頻頻表態,新型基礎設施建設要科學論證,有序推進,不搞“大水漫灌”。堅決不搞“大水漫灌”,是中央一貫的態度。這意味著新基建機遇雖大,但不會是普降甘霖,甚至洪水泛濫,而是精準投資、定向發力。

那么,新基建會是誰的盛宴?

“新基建對合肥是重大機遇,但對其他很多城市不一定是機遇。”安徽省有關專家直言,因為合肥既是綜合性國家科學中心城市,又是長三角副中心城市,同時有電子信息產業的優勢,這樣的特質決定了合肥能夠加快新基建,以聚集創新要素資源,推動產業升級和城市能級提升。

深入分析新基建的內涵特點可以發現,只有具備大量創新要素資源、數字經濟產業基礎,以及雄厚資金實力的地區,才有條件大規模推進新基建。從全國來看,同時具備三個條件的只有經濟先發地區和中心城市。恒大研究院首席經濟學家任澤平認為,新基建受益城市可能更多集中在長三角、粵港澳、京津冀等7大城市群。

從前期相關領域建設情況看,這樣的趨勢十分明顯。特別是在5G基站建設中,發達地區和一二線城市間展開了一場激烈的較量。

從2019年各省市已建成5G基站數量來看,廣東以3.6萬個遙遙領先,江蘇、北京、上海、浙江等排名前5位的地區均在1.5萬個以上,而大部分地區則不到5千個,差距明顯。這也跟5G產業分布相吻合。據統計,5G概念A股上市公司主要集中在廣東、北京、浙江、江蘇等地,其中深圳26家,北京、杭州、蘇州等地都有10家以上,“頭部效應”顯著。

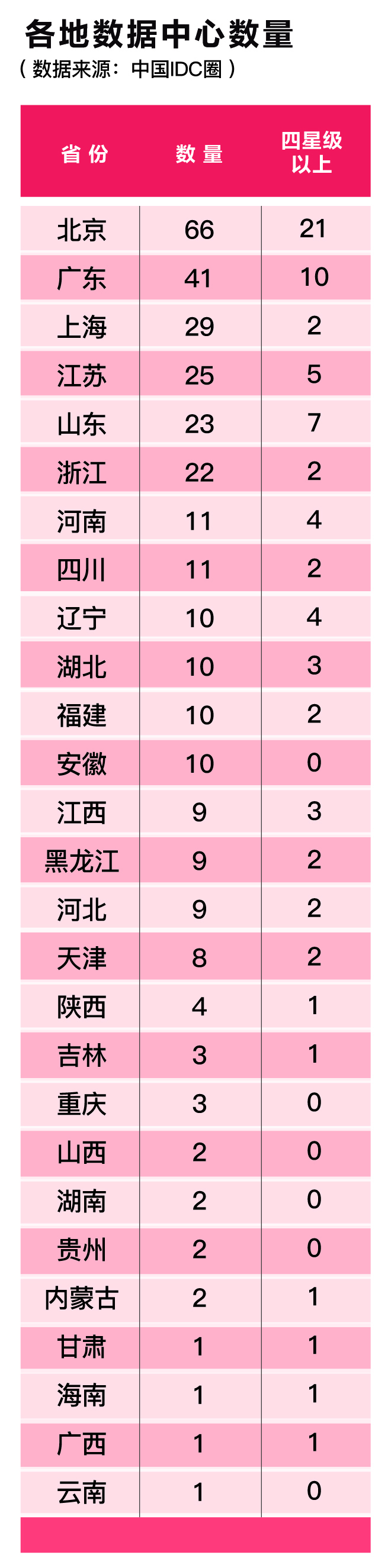

新基建的其它幾大領域同樣如此。人工智能方面,目前全國共有745家人工智能企業,主要分布在北京、廣東、上海和浙江,北京占比最多,為43.2%。大數據領域,目前國內運營的數據中心,主要集中在京津冀、長三角、粵港澳等地區,共占據整體市場50%以上的份額,其中北京、廣東、上海、江蘇、浙江,分別為66個、41個、29個、25個、22個,位居前5。

新能源汽車充電樁建設,更是出現高度集中的特點。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計,公共充電樁建設區域主要集中在直轄市和東部沿海發達省份。其中,廣東、江蘇、北京、上海等地占比達73.9%,西部一些省份全省僅有數百個公共充電樁。

相關領域的“頭部效應”,決定了新基建的布局也必然相對集中,不能撒“胡椒面”。這也是新基建區別于傳統基建的最大不同。傳統“鐵公基”著重于物理世界的連接,新基建突破了物理空間局限,具有“云端”特點,可以做到“一處設施供全國”,甚至“一處基建供全球”。

因此,盡管蘊藏著巨大的需求與機遇,但在新基建時代并非“人人都有機會”。欠發達地區一方面沒有相關產業基礎,沒有動力推動新基建;另一方面更重要的是,“小城市,搞不起”。對于欠發達地區來說,當務之急仍然是傳統基建補短板。

可以看到,傳統基建時代,更多彌合區域間差距,給欠發達地區帶來發展機遇;在新基建時代,資源更集中,強者更強,發達地區和中心城市將向更高能級的產業形態邁進。

“像科學家一樣思考”

“其實合肥很早就在推動新型基礎設施建設,只不過這次給我們又帶來了加快新基建的機會,讓更多的資本、資源往合肥匯集。在項目謀劃時,瞄準合肥未來發展,瞄準5G萬物互聯時代到來,我們做了一些準備。”朱勝利告訴《決策》。

機遇總是給有準備的人。面對這場盛宴,我們該如何準備?在朱勝利看來,新基建項目謀劃必須與區域經濟整體發展相適應,要跟產業發展方向相切合,“盲目地干不行”。

“新基建是新機遇,也是新課題。”南京市委書記張敬華一針見血地指出,在準確把握中央決策部署和政策導向的同時,要“像科學家一樣思考,在新基建的戰略機遇和巨大空間中找準發力點”。

新基建涉及的七大領域都非常前沿,它既是區域發展戰略問題,也是專業領域的科學問題,因此必須“要有嚴謹的科學態度”。其中,最關鍵的是精準把握七大領域的發展脈搏,找準新基建的發力點和發力方向。

目前,合肥市重點發展電子信息、人工智能、新能源汽車等戰略性新興產業;南京正在打造“4+4+1”主導產業體系,特別是集成電路、人工智能、軟件和信息服務、生物醫藥等地標性產業;成都市聚焦數字經濟、智能經濟等新經濟產業體系,建設“電子信息+”、新一代信息技術、智能制造等七大產業核心區;山東省明確提出著力增強數字基礎設施、數據資源、網絡安全基礎支撐,推動經濟社會各領域數字化轉型發展。這些省市的發展戰略和產業基礎,與新基建的契合度都很高。

從它們的切入點來看,只有在充分認識和發揮各自優勢的基礎上,才能找準新基建的發力方向。“新基建不是‘廣撒網、亂投資’,一定要加強資源整合,提高資源配置效率,大力推動新基建與產業融合發展,持續增強產業比較優勢。”張敬華認為。

作為西部中心城市和數字經濟先發城市,成都市已將發力目標鎖定在“四張網”上,即以5G、大數據、人工智能、工業互聯網等為核心的信息網;以城際高鐵和城際軌道交通等為核心的交通網;以特高壓、新能源汽車充電樁等為核心的能源網;以產業基礎高級化和產業鏈現代化為核心的產業網。

“既要正確認識成都市新型基礎設施領域的科教、人才、產業、能源等優勢,又要精準剖析疫情防控中暴露出來的短板,危中尋機、搶占先機。”成都市市長羅強說。

山東省采取的策略則是24字真言,“補齊短板,縮小差距;做強長板,人有我優;打造特色,人無我有”。3月19日,山東省出臺數字基礎設施建設的指導意見,明確推進新基建和傳統基建數字化升級的總體思路,試圖從零散的項目到整體的規劃,從個案積累到通盤布局。從省級層面出臺方案,統籌新基建與傳統基建一體化推進,山東在全國尚屬首例,值得借鑒。

在即將開啟的新基建競賽中,這些地方已經“起跑”。你準備好了嗎?