新冠肺炎疫情并沒有延宕成渝地區雙城經濟圈建設的進展,近期川渝兩省市接連推進兩項重大戰略部署,開啟雙城經濟圈建設的大幕。

5月9日,重慶召開主城都市區工作座談會,在原主城9區基礎上將渝西地區12個區擴展為主城新區,主城都市區范圍增至21個區;5月6日,成都東部新區掛牌成立,新區規劃面積729平方公里,將打造“未來之城”。

“成都東進”和“重慶西擴”既強化了中心城市的極核作用,又推進成渝相向而行,可以說是對成渝雙城經濟圈建設具有深遠影響的重大部署,同時也極具標志意義。

強化極核作用

重慶原來主城范圍為渝中、大渡口、江北、沙坪壩、九龍坡、南岸、北碚、渝北、巴南9個中心城區,此次納入主城新區的是涪陵、長壽、江津、合川、永川、南川、綦江、大足、璧山、銅梁、潼南和榮昌等渝西地區12個區。

重慶綜合經濟研究院院長易小光向第一財經記者表示,重慶主城都市區擴圍主要有兩個背景,一是中央提出推進成渝地區雙城經濟圈建設,二是城市群成為城鎮化主要推動力,都市區建設應勢而起。

1月3日召開中央財經委員會第六次會議提出,要推動成渝地區雙城經濟圈建設,在西部形成高質量發展的重要增長極。要推進成渝地區統籌發展,促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚,強化重慶和成都的中心城市帶動作用。

2018年,中央出臺《關于建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》,提出建立以中心城市引領城市群發展、城市群帶動區域發展新模式。2019年2月,國家發改委發布《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》,提出以促進中心城市與周邊城市(鎮)同城化發展為方向,培育發展一批現代化都市圈,形成區域競爭新優勢。

有了上述政策的支持,易小光表示,都市區建設勢必提上日程。要建設支撐雙城經濟圈的載體,突出重慶國家中心城市的引領輻射作用,所以需要通過做大城市規模、豐富和提升城市功能,促進產業體系合理化、高級化進一步提升,科技創新能力進一步增強。

在1月11日開幕的重慶市五屆人大三次會議上,重慶市政府工作報告提出要推動“一區兩群”協調發展。一區即主城都市區,要增強中心城市綜合承載能力,完善重要節點城市專業化服務功能,建設具有國際影響力和競爭力的現代化都市區。

對于四川和成都而言,建設成都東部新區也具有同樣的發展目標。《成都東部新區總體方案》(下稱《方案》)明確,規劃建設成都東部新區,強化成都在成渝地區雙城經濟圈中的極核地位和國家中心城市功能,打造四川高質量發展新動力源和高能級發展新平臺。

受地理環境影響,成都發展主陣地一直集中在龍泉山西側,導致該區域國土開發強度過大,環境資源承載力不足,人口向中心城區高度聚集更帶來城市建設和管理的一系列問題,因此城市發展急需拓展新空間。

2017年以來,成都借天府國際機場建設和代管簡陽的歷史機遇,全面啟動“東進”戰略,優化城市空間布局,重塑產業經濟地理,推動先進制造業和生產性服務業重心東移,開辟經濟社會發展“第二主戰場”。

以東部新區掛牌為標志,經過三年規劃,成都“東進”戰略進入全面建設階段。《方案》以5年為一個周期確定了未來15年的發展思路。到2035年,常住人口達到160萬人,地區生產總值達到3200億元。

推動相向而行

最新的重慶主城都市區面積、常住人口、經濟總量分別達到2.87萬平方公里、2027萬人和1.8萬億元。而成都市常住人口、經濟總量分別為1658.1萬人、1.7萬億元。兩個城市人口超3600萬人,相當于整個陜西省的人口規模。從地區生產總值來看,兩市GDP之和也已超過3萬億元。

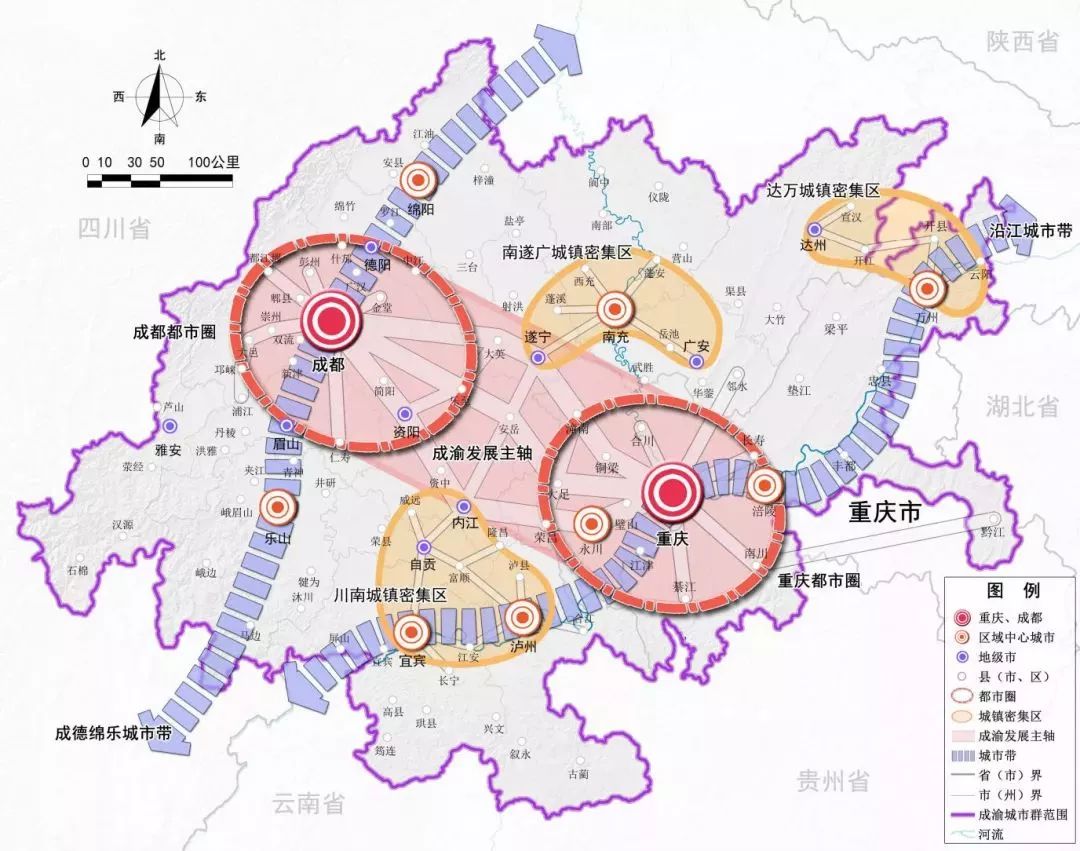

但是,川渝分治以來,成渝城市群中間地帶發展相對滯后,學者們用“中部塌陷”來命名這一現象。《成渝城市群發展規劃》就列舉了培育發展成渝城市群面臨著的很多現實挑戰和突出矛盾,主要包括了核心城市背向發展、次級城市發育不足、基礎設施互聯互通程度不高、協同發展機制不健全等。

因此,“成都東進”和“重慶西擴”的意義就不僅在于城市外延的擴張和強化中心城市,還在于推進成渝兩個城市和川渝之間相向發展,破解“中部塌陷”。

易小光表示,成渝地區雙城經濟圈建設不僅是成渝兩個城市,還包括川渝中間地帶的大中小城市、城鎮網絡體系。原來中間是斷裂的,要帶動成渝中部區域城市群快速崛起,就要搭建相應的橋梁和平臺,打造動力源。

重慶12個主城新區中,也分不同層次推進,長壽、江津、璧山、南川作為同城化發展先行區,涪陵、合川、永川、綦江—萬盛是四個重要戰略支點城市,而大足、銅梁、潼南、榮昌四個橋頭堡城市,就是成渝發展軸的門戶,川渝最緊密的結合部。

而成都東部新區的四個定位就包括成德眉資同城化新支撐。《方案》提出,要打造成都聯動德陽、眉山、資陽發展的重要平臺,實現四川省區域發展戰略與國家重大戰略的有機融合,建設面向世界、面向未來、具有國際競爭力和區域帶動力的成都都市圈。

“通過這些平臺的打造,逐漸使得成渝兩個都市圈疊合,最終演變成連綿城市帶,進而推進城市群一體化發展。” 易小光說。

易小光表示,成都東進和重慶西擴,作為發展平臺和載體,通過基礎設施建設、產業合理布局引導、一體化政策、要素之間的流動,能夠使這個空間資源要素集聚,在全國、全球形成具有影響力的產業集群和創新策源地。