科技創(chuàng)新作為長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展的關鍵,一市三省協(xié)同合作指數(shù)有何特點?

在6日上午舉行的第二屆長三角一體化發(fā)展高層論壇上,由浙江省科技信息研究院牽頭,聯(lián)合上海市科學學研究所、江蘇省科技情報研究所和安徽省科技情報研究所共同完成的《2020長三角一體化區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)》(下稱“報告”)發(fā)布。

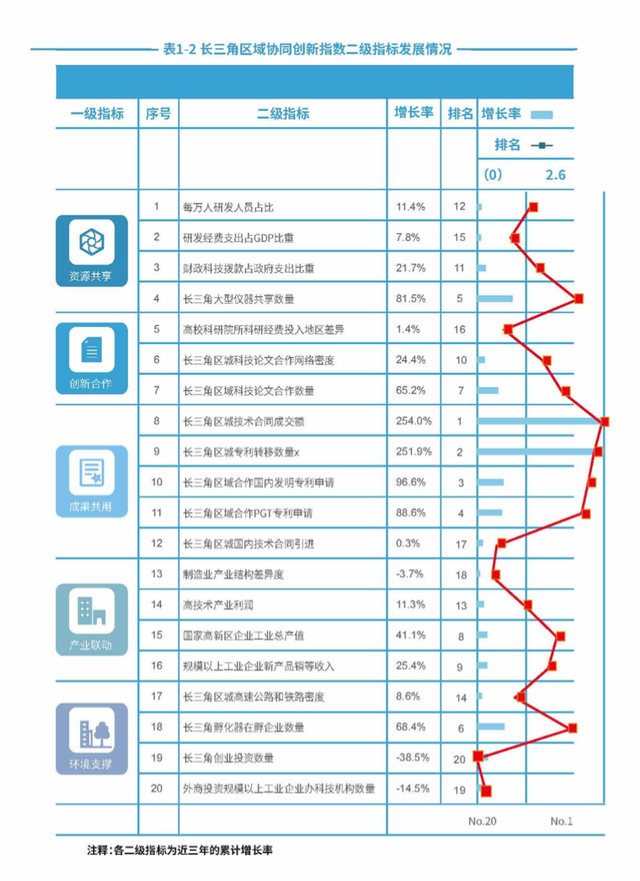

報告從資源共享、創(chuàng)新合作、成果共用、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、環(huán)境支撐5項一級指標,共計20項二級指標的長三角一體化區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)指標體系,統(tǒng)計分析了2011~2019年長三角區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)發(fā)展情況。(以2010年為研究基期,計算得出

2010~2018年區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)發(fā)展情況。)

報告課題組副組長、上海市科學學研究所張宓之博士接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,報告由一市三省科技智庫聯(lián)合撰寫而成,真正結合了長三角地區(qū)科技研究的力量。而從報告結果來看,長三角區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新水平快速提升,資源共享指標增幅最大,長三角區(qū)域內(nèi)技術成果正在加速轉(zhuǎn)移。

總體指數(shù)得分已翻番

報告顯示,協(xié)同創(chuàng)新總指數(shù)從2011年的100.00分(基期)提高至2019年的204.16分,總體指數(shù)得分已經(jīng)翻番,同比增長11.17%,年均增速達到9.33%,長三角區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新水平快速提升。

從5項一級指標發(fā)展變化來看,資源共享指標增幅最大,從2011年的100.00分提高至2019年的219.41分,年均增速達到10.32%,這也說明,長三角區(qū)域充分具備開展協(xié)同創(chuàng)新的資源基礎和共享能力,一市三省具有較高的科技經(jīng)濟發(fā)展水平和科技人才儲備。

另外,創(chuàng)新合作指標從2011年的100.00分上升至2019年的217.51分,年均增速達到10.20%;成果共用指標發(fā)展后勁充足,2015年成果共用為110.44分,年均增速僅為2.51%,但2019年成果共用為214.83分,相比2015年年均增速達到18.10%,發(fā)展?jié)摿^強;產(chǎn)業(yè)聯(lián)動指標2019年為180.18分,相比2011年年均增速7.64%;環(huán)境支撐指標穩(wěn)步增長,從2011年的100.00分上升至2019年的188.90分,年均增速8.27%。

創(chuàng)新人才集聚不斷提升

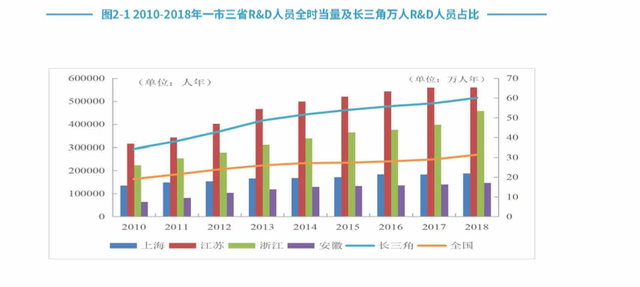

科技創(chuàng)新的關鍵是人才。報告顯示,長三角區(qū)域硏發(fā)人員集聚效應不斷加強,

人才分布呈現(xiàn)從“單極”向“多極”演進的趨勢。2018年長三角每萬人擁有R&D人員60.06人年,同比增長4.75%,顯著高于全國平均水平

的31.40人年,體現(xiàn)了長三角地區(qū)研發(fā)人員較高的集聚度。

從總量發(fā)展情況來看,2010~2018年,長三角R&D人員全時當量從2010年的73.84萬人年增長到了 2018年的135.36萬人年,

同比增速5.58%,較上一年提高了2個百分點。

隨著多極化的人才分布格局基本形成,以點帶面的人才流動范式使得長三角二三線城市人才集聚效應持續(xù)增長并不斷凸顯。

總體來看,長三角研發(fā)人員分布呈現(xiàn)兩大特征:一是核心城市帶動邊緣城市整體崛起。另一個是近滬城市的核心吸引力仍然成為未來研發(fā)人員集聚的重要地帶。近滬城市如蘇州、嘉興、無錫、常州與上海已形成良好人才互動吸引圈層,人才集聚效應顯著。

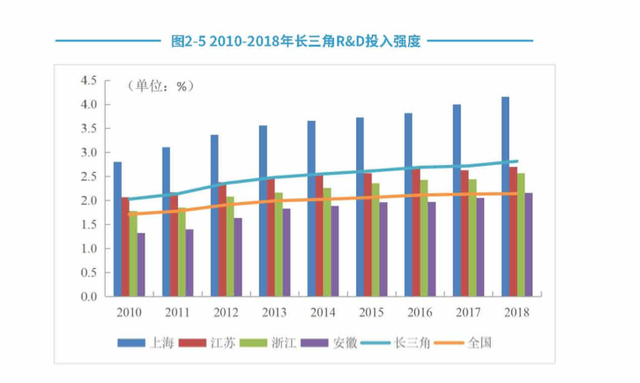

R&D投入強度高于全國

數(shù)據(jù)顯示,長三角地區(qū)總體R&D投入強度為2.81%,同比增長3.60%,高于全國2.14%。與國際創(chuàng)新型國家相比,長三角地區(qū)R&D投入強度已高于美國平均水平(2.76%),高于歐盟十五國平均水平(2.10%),但仍與日本(3.43%)、韓國(4.23%)、以色列(4.39%)有一定差距。

從一市三省具體情況來看,上海R&D投入強度為4.16%,居于領先地位,江蘇和浙江分別為2.70%、2.57%;安徽R&D投入強度稍低,為2.16%,略高于全國平均水平。可見,長三角區(qū)域R&D投入強度整體水平較高,但區(qū)域差異仍然存在。

從增長結構來看,長三角一市三省的R&D經(jīng)費增速普遍高于GDP增速。其中,安徽R&D經(jīng)費增速是其GDP增速的2.07倍,后發(fā)優(yōu)勢開始凸顯。上海緊隨其后,達到2.02倍,浙江和江蘇分別為1.87倍和1.55倍。表明長三角地方政府都將創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作為推動經(jīng)濟增長的第一要務。

從長三角全域視角看,上海研發(fā)投入和研發(fā)強度能級較高,處于第一梯隊。第二梯隊中,以蘇南、浙北等集聚在近滬城市群范圍內(nèi)的城市為主。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

一市三省制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,9年間從192297.09億元增長至252516.27億元,年均增速3.46%。其中安徽增長最快,從18732億元增長至33855.89億元,年均增幅7.68%。

隨著長三角地區(qū)在全國科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的地位不斷提升,區(qū)域間分工和協(xié)作的態(tài)勢逐步深化,統(tǒng)一的市場體系和合理的產(chǎn)業(yè)分工體系正在加快推進。

比如,近滬城市群制造業(yè)既有相似,形成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的空間配套,如圍繞上海汽車制造業(yè),寧波、臺州汽摩配產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動較為頻繁。同時,錯位發(fā)展格局也在不斷深化,杭州打造以電子信息、云計算、大數(shù)據(jù)為主的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),蘇州聚焦生物醫(yī)藥、新一代信息技術,南京依托強大科研實力致力發(fā)展新材料、智能裝備等產(chǎn)業(yè)。制造業(yè)的互補和協(xié)同程度不斷深化,有利于形成長期發(fā)展競爭力。

而在高新技術賦能產(chǎn)業(yè)方面,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,9年間長三角高技術產(chǎn)業(yè)利潤從1559.2億元增長至3160.7億元,占全國高技術產(chǎn)業(yè)利潤的3/10,增長幅度超過1倍。